-

- Oelheim

- (Ölheim)

-

Der Bohrturm „Hunäus“ erinnert daran:

Vom 9. Mai 1862 an wurde bei

Edemissen, unter der Leitung von Professor

Hunäus, die dritte Erdölbohrung in Deutschland niedergebracht. Die Ausbeute war jedoch

wenig ergiebig.

Den Durchbruch erlebte die Erdölförderung am 21. Juli 1881:

Mit dem Turm „Mohr 3“ (siehe Zeichnung) kam man bei 37,5 Metern und 66 Metern auf eine

Sandsteinschicht, bei der das Öl mit gewaltiger Kraft emporschoss. Aus dem Bohrloch sprudelten täglich 75000 Liter Öl. Das war für damalige

Vorstellungen eine sensationell große Menge.

Die Siedlung, in der

Bohrmeister und Hilfskräfte wohnten, nannte man in hoffnungsvoller Erwartung Ölheim.

Um 1885 hatte Oelheim bereits 69

Einwohner viele Petroleumbohrwerke mit unzähligen Bohrtürmen, und ein von nah

und fern gut besuchtes Solbad, das Waltersbad (später Solbad Seffers).

Ganz Deutschland verfiel in

einen wahren Ölrausch. Seit 1927 wurden mehr als 200 Bohrungen in diesem Raum

durchgeführt und vier Ölfelder erschlossen.

Die Zeitungen brachten

seitenlange Artikel. Der Berichterstatter der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung

schilderte seine ersten Eindrücke in der Ausgabe vom 05. August 1881 so:

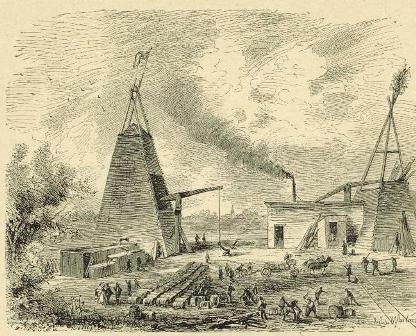

"Zahlreiche Thürme,

aus dünnen Eisenstangen gefügt, ragen hoch empor, daneben stehen

pyramidenförmige Holzbauten. Maschinenschlote senden ihre schwarzen

Rauchwolken zum Himmel, und zwischen niedrigen Holzhäusern, welche theils als

Comptoire und Wohnräume, theils als Schenken dienen, wogt ein geschäftiges

Arbeitervolk in schwarzen, öldurchtränkten Kleidern. Das Ganze macht einen

seltsamen Eindruck hier mitten in der öden Heide, und erinnert lebhaft an die

amerikanischen Petroleumbezirke in Pennsylvanien."

... und so entstand das heutige

Oelheim.

Die

Teerkuhlen

Die

älteste Erwähnung der Teerkuhlen stammt aus dem Jahre 1563/64, aus dem

“Verzeichnisse der in den Ämtern des Fürstenthums Lüneburg befindlichen

Unterthanen“, in dem es unter der Ortschaft “Dolbergen“ heißt:

Halpse

eyne woste Derp unde Wolpse, woste, Hebben de van Abbensen under dem plog,

unde geven dar van den tegenden vorlopt sich by 1 1/2 ses. roggen. Item to

Wolpse sin de vette Kulen.

Das

heißt:

Halpse

und Wolpse sind wüste Dörfer. Die Äcker haben Abbensener Bauern zur

Bestellung übernommen. Bei Wolpse befinden sich die Fettkuhlen. Davon

wird ein Pfund abgefischt.

Es

besteht jedoch die Möglichkeit, dass schon Georgius

Agricola

Aliquod

non nihil est caeruleum: quale interdum non longe a Brunonsis vico

invenitur.

Das

heißt:

Es

gibt dort eine Menge Blaues, das bisweilen nicht fern von Brunonsis

gefunden wird. (Erdölvorkommen nicht weit von Braunschweig).

Ab

1579, also 39 Jahre vor Ausbruch des 30jährigen Krieges, setzt dann der

amtliche Schriftverkehr ein, indem u.a. der Amtsschreiber von Meinersen an die

“Königliche Cammer“ nach Hannover berichtet, dass seit Menschengedenken

keine neuen Kuhlen angelegt worden sind. Somit kann man die Grabung der ersten

Teerkuhle in die Zeit zurückverlegen, bevor Kolumbus sich zur Fahrt nach Indien

rüstete und dabei Amerika entdeckte.

Das Gebiet um das spätere Oelheim, das als Wildnis bezeichnet wurde, gehörte

dem Staat, d. h. dem Königreich Hannover. Schon früh erkannte der Fiskus den

Wert den alle Bodenschätze mit sich brachten und sicherte sie sich als

Eigentum.

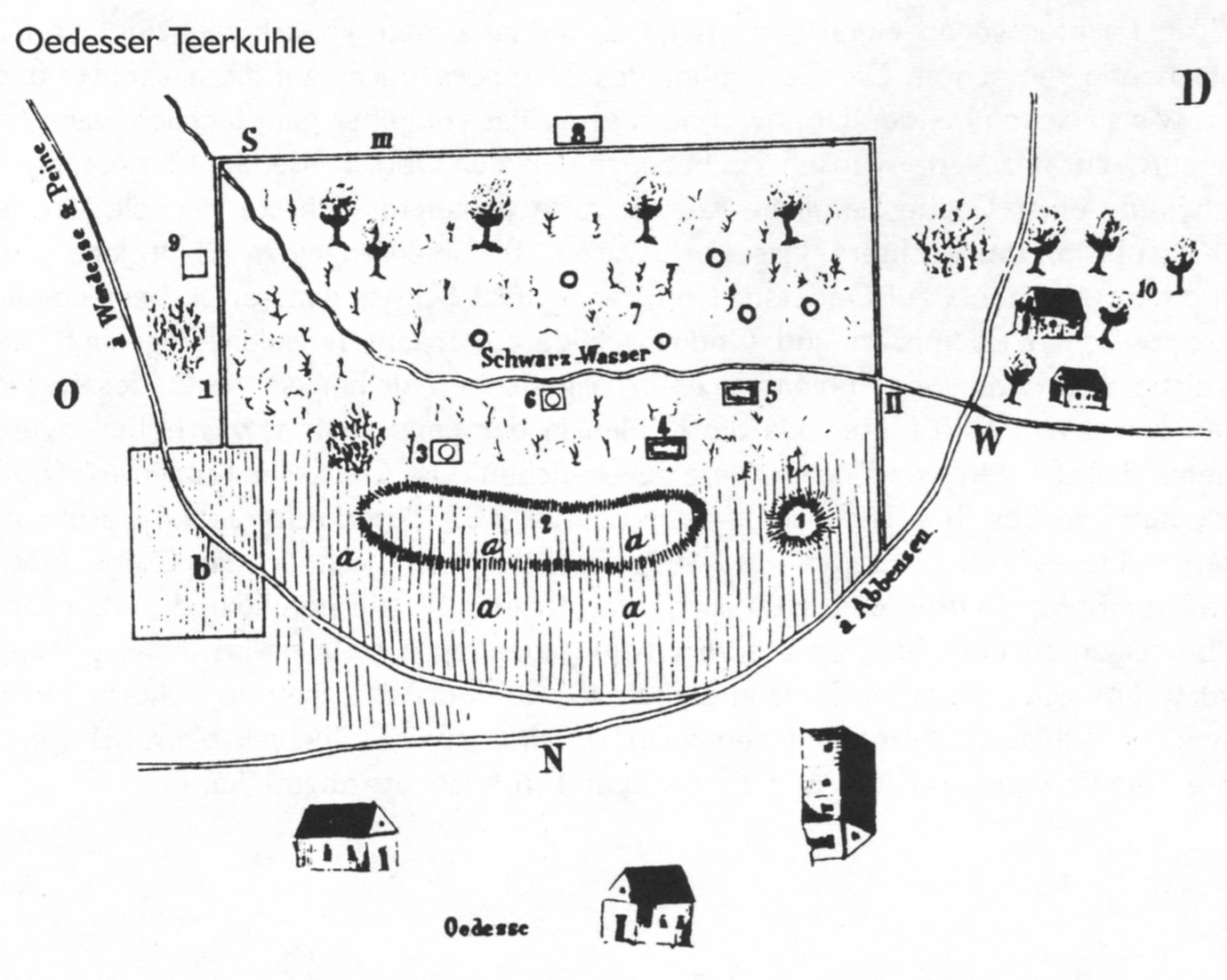

Diese Weidefläche wurde an die Gemeinden Edemissen und Oedesse als

Gemeinheitshude (=Weide) abgegeben. Edemissen und Oedesse stoßen mit ihren

Gemarkungsgrenzen hier zusammen. Die Teerkuhlen, die in dieser Fläche lagen,

wurden von der “Königlichen Cammer“ an Pächter gegen einen jährlichen

“Grundherrlichen Theerkuhlenzins“ von 2 Reichsthalern 9 Mariengroschen

verpachtet.

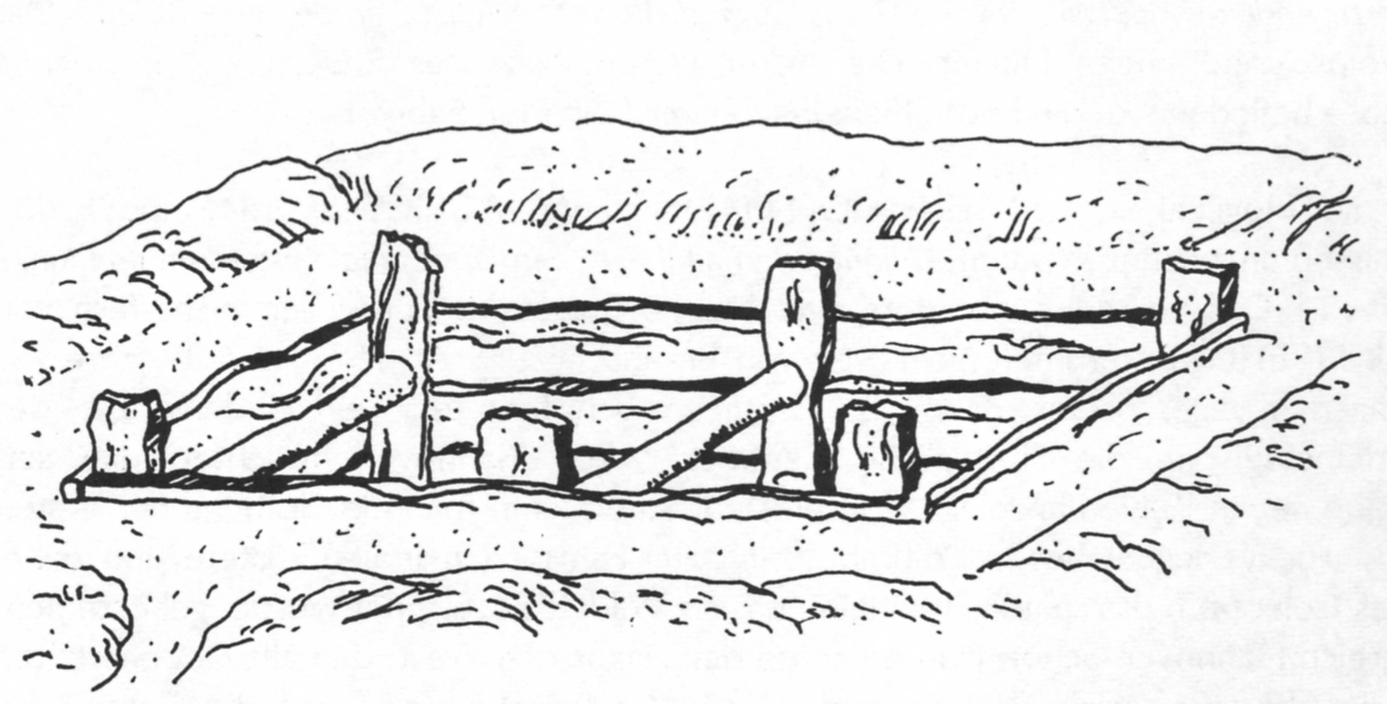

Die Gewinnung des Bergteers wurde auf die einfachste und primitivste Art ausgeübt,

wie sie schon bei den Ureinwohnern Amerikas von jeher gebräuchlich war. Um eine

recht große Ausbeute zu erlangen, wurden rechteckige Gruben verschiedener

Abmessungen gegraben. Da die Bearbeitung einer Grube ziemliche Körperkräfte

verlangte, richtete sich die Größe einer Grube nach der Konstitution des Pächters.

Insgesamt waren 18  Kuhlen

angelegt, davon lagen auf Edemissener Gebiet 14 und die restlichen 4 auf

Oedesser Gemarkung. Das Schwarzwasser und ein kleiner Graben, die die Grenze

zwischen Edemissen und Oedesse bildeten, trennten gleichzeitig auch die

Teerkuhlen in zwei Bereiche. Die Edemissener Kuhlen waren im Allgemeinen kleiner

als die Oedesser. Sie hatten die Abmessungen von 3 mal 1,80 Meter. Da die Kuhlen

in der Landschaft etwas höher lagen, waren sie rund 3,60 Meter tief, um genügend

Wassertiefe zu erreichen. Die Oedesser Kuhlen mit 7,50 mal 3 Meter waren

bedeutend größer. Ihre Tiefe lag dagegen bei nur 1,80 Meter. Alle Kuhlen waren

am oberen Rand mit dicken Bohlen verschalt, damit das wenig feste Erdreich nicht

in die Grube fallen konnte. Die tiefen Edemissener Kuhlen hatten eine zusätzliche

Verschalung bis auf den Grund. Außerdem waren Steigeisen zum Besteigen

angebracht. Das zur Verschalung benötigte Holz stellte die Regierung

forstzinsfrei zur Verfügung, um sich eine stete Einnahmequelle für den

Staatshaushalt zu sichern. Meist vererbte sich die Pacht einer Kuhle vom Vater

auf den Sohn, da eine gewisse Technik beim Schöpfen erworben werden musste, die

sich mitvererbte, und die der späteren Ausbeute zugute kam.

Kuhlen

angelegt, davon lagen auf Edemissener Gebiet 14 und die restlichen 4 auf

Oedesser Gemarkung. Das Schwarzwasser und ein kleiner Graben, die die Grenze

zwischen Edemissen und Oedesse bildeten, trennten gleichzeitig auch die

Teerkuhlen in zwei Bereiche. Die Edemissener Kuhlen waren im Allgemeinen kleiner

als die Oedesser. Sie hatten die Abmessungen von 3 mal 1,80 Meter. Da die Kuhlen

in der Landschaft etwas höher lagen, waren sie rund 3,60 Meter tief, um genügend

Wassertiefe zu erreichen. Die Oedesser Kuhlen mit 7,50 mal 3 Meter waren

bedeutend größer. Ihre Tiefe lag dagegen bei nur 1,80 Meter. Alle Kuhlen waren

am oberen Rand mit dicken Bohlen verschalt, damit das wenig feste Erdreich nicht

in die Grube fallen konnte. Die tiefen Edemissener Kuhlen hatten eine zusätzliche

Verschalung bis auf den Grund. Außerdem waren Steigeisen zum Besteigen

angebracht. Das zur Verschalung benötigte Holz stellte die Regierung

forstzinsfrei zur Verfügung, um sich eine stete Einnahmequelle für den

Staatshaushalt zu sichern. Meist vererbte sich die Pacht einer Kuhle vom Vater

auf den Sohn, da eine gewisse Technik beim Schöpfen erworben werden musste, die

sich mitvererbte, und die der späteren Ausbeute zugute kam.

Jede

dieser Gruben wurde bei Tagesanbruch und nachmittags 2 Uhr vom Wasser leer geschöpft.

Bei der Wassermenge von 17 bzw. 40 cbm war dies wahrhaftig keine leichte Arbeit

und dabei standen zum Teil noch mehrere Kuhlen in Pacht. Zum Ausschöpfen des

Wassers bediente man sich hölzerner “Rohenäppe“ (=Rodenäpfe), das waren

Schöpfkellen an langen Stangen, die etwa 3 Liter fassten. Die Edemissener Pächter

waren etwas schlechter dran, weil sie bei der großen Tiefe in zwei Etagen schöpfen

mussten. Nachdem eine Teerkuhle vollständig vom Wasser entleert war, lief das

Wasser wieder von allen Seiten aus dem Erdreich zu und brachte das Öl aus dem

öldurchtränkten Boden mit, welches sich dann auf der Wasseroberfläche

ansammelte. Mit einem Risch (das sind geklopfte Binsen, die an einer langen

Stange gebunden wie ein Pferdeschweif aussahen), wurde die Wasseroberfläche

“awweflötet“ (abgefischt). Das Erdöl setzte sich an den aufgerissenen

Binsen fest und wurde mit der Hand in einen danebenstehenden hölzernen Eimer

abgestreift; an dessen Boden sich ein kleiner Hahn zum Ablassen des Wassers

befand. Die Prozedur wurde solange wiederholt, bis alles Fett von der Oberfläche

entfernt war. Bei all diesen Arbeiten blieb es nicht aus, dass man mit dem

Wasser in Berührung kam. Vielleicht hatte sich der eine oder andere

Verletzungen zugezogen oder andere Krankheiten wie Rheuma etc.‚ die durch das

Wasser dann schneller ausheilten als gewöhnlich. Da die Menschen früher der

Natur mehr verbunden waren als heute, ist die Beobachtung an den Teerkuhlen und

der Natur sicher intensiv gewesen. Etliche dieser mit der Natur im Zusammenhang

stehenden Phänomene sind uns von den Edemissener Pastoren PAPE und BARKHAUSEN

überliefert.

Jede

dieser Gruben wurde bei Tagesanbruch und nachmittags 2 Uhr vom Wasser leer geschöpft.

Bei der Wassermenge von 17 bzw. 40 cbm war dies wahrhaftig keine leichte Arbeit

und dabei standen zum Teil noch mehrere Kuhlen in Pacht. Zum Ausschöpfen des

Wassers bediente man sich hölzerner “Rohenäppe“ (=Rodenäpfe), das waren

Schöpfkellen an langen Stangen, die etwa 3 Liter fassten. Die Edemissener Pächter

waren etwas schlechter dran, weil sie bei der großen Tiefe in zwei Etagen schöpfen

mussten. Nachdem eine Teerkuhle vollständig vom Wasser entleert war, lief das

Wasser wieder von allen Seiten aus dem Erdreich zu und brachte das Öl aus dem

öldurchtränkten Boden mit, welches sich dann auf der Wasseroberfläche

ansammelte. Mit einem Risch (das sind geklopfte Binsen, die an einer langen

Stange gebunden wie ein Pferdeschweif aussahen), wurde die Wasseroberfläche

“awweflötet“ (abgefischt). Das Erdöl setzte sich an den aufgerissenen

Binsen fest und wurde mit der Hand in einen danebenstehenden hölzernen Eimer

abgestreift; an dessen Boden sich ein kleiner Hahn zum Ablassen des Wassers

befand. Die Prozedur wurde solange wiederholt, bis alles Fett von der Oberfläche

entfernt war. Bei all diesen Arbeiten blieb es nicht aus, dass man mit dem

Wasser in Berührung kam. Vielleicht hatte sich der eine oder andere

Verletzungen zugezogen oder andere Krankheiten wie Rheuma etc.‚ die durch das

Wasser dann schneller ausheilten als gewöhnlich. Da die Menschen früher der

Natur mehr verbunden waren als heute, ist die Beobachtung an den Teerkuhlen und

der Natur sicher intensiv gewesen. Etliche dieser mit der Natur im Zusammenhang

stehenden Phänomene sind uns von den Edemissener Pastoren PAPE und BARKHAUSEN

überliefert.